教师观点

首页»

教师观点

教师观点

高明华:合理分类,为国企纠偏

发布时间:2015-07-07

浏览量:

国企分类是深化国企改革的首要问题,也是党的十八届三中全会明确提出的问题。国企分类不明确,或者存在交叉,将无法实现国企分类改革。

在现阶段,国企有多种功能,概括起来一般有三种:公益(适合于公共品,不谋求盈利,财政给予补贴)、微利(适合于准公共品,只能微利)、追求盈利最大化(适合于竞争性商品)。显然,不同功能是不兼容的,甚至是矛盾的,如果互相冲突或矛盾的不同功能同存于一个企业中,不仅极容易产生利益输送和腐败问题,而且也会加大治理和监督的难度。国企分类不是目的,目的是实现分类治理(如不同的董事会设置、不同的激励机制等),而要实现分类治理,必须实现同一国企功能的单一化或纯粹化。

国企的分类模糊不清

然而,浏览一下各地出台的国企改革方案,却发现各地对国企的分类非常混乱,被归为同一类的国企,其功能多元且存在冲突。本文以北京市和上海市为例进行说明。

北京市把国企分为三类:一是城市公共服务类。主要承担提供公共产品或服务,保障城市运行安全,提升城市承载能力等功能,以实现社会效益为主要目标,兼顾企业经济效益。二是特殊功能类。主要承担市委、市政府在不同阶段赋予的专项任务和重大项目,实现政府在基础设施、民生保障、促进城市和社会发展等方面的战略目标。三是竞争类。遵循市场规律,公平参与竞争,以资本效益最大化为主要目标。这类企业包括战略支撑企业和一般竞争性企业。其中,战略支撑企业是符合首都城市战略定位,能够引领带动产业升级,对首都经济社会发展具有支撑作用的企业。

上海市也把国企分为三类:一是突出市场导向和产业发展的竞争类企业;二是承担政府特定功能和任务的功能类企业;三是主要提供公共服务或产品、保公益惠民生的保障类企业。

从本质看,北京和上海对国企的分类基本相同,称呼上也没有多大差别,都有竞争类国企和功能类国企,另一类,北京叫做城市公共服务类,上海叫做保障类,而内容则是基本相同的。由于上海的方案出台在前,北京在后,可以说,北京基本上效仿了上海的分类。

但是,这种划分比较模糊,相互之间有交叉,缺乏技术或客观标准,同类国企功能多样而不纯粹,不利于国企分类后的分类治理和分类监管制度的建立。

比如城市公共服务类国企,本就是多功能的混合体,具体可以分为三类:一是公益性的,这类企业提供公共品,企业不盈利,也不能盈利,必须依靠财政支持,如公共交通、城市基础设施维护、环境卫生、国防、道路、桥梁、公园等;二是自然垄断性的,这类企业提供准公共品,企业收支平衡,略有微利,基本不需财政补贴,如管道天然气、自来水、输电、热力供应等;三是竞争性的,这类企业以盈利为目的,如文化娱乐、出租车、房屋修缮等,这种竞争性的城市公共服务企业有很多已经民营化,或允许民营企业进入。

至于特殊功能类国企的划分,则主观性很强。按北京市对该类企业的定位,它们“主要承担市委、市政府在不同阶段赋予的专项任务和重大项目,实现政府在基础设施、民生保障、促进城市和社会发展等方面的战略目标”,很显然,该类企业的功能会随着社会经济的发展而不同。更重要的是,这些特殊功能的国企也可以是竞争性的,这既包括国企与国企的竞争,也包括国企与民企的竞争(因为民企也可以承担这些特殊功能)。另外,其中的基础设施、民生保障也是模糊不清的,因为有些可以委托民企来提供(即政府购买,如基础设施建设),有些则可以归为城市公共服务类。其实,“特殊功能”的用法很不科学,因为每类企业都有其特殊功能,如公益类国企的特殊功能就是提供公共品。

国企可分为四类

党的十八届三中全会《决定》指出,要“准确界定不同国有企业功能”,“健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构……”。这为国企改革指出了总体发展方向。但是,不同类型国企的发展方向应该是不同的,因为不同类型国企的功能不同。功能不同,公司治理结构和机制也应不同,而30多年的国企改革,公司治理并没有“因类而异”,之所以没有实现“因类而异”,原因就在于没有实现功能单一化的国企分类。

按功能划分国企,必须首先界定这里的“功能”为何物。由于国企分类的目的是要实现分类治理,因此,国企只能按其提供的产品或服务的属性是公共品还是竞争性商品来分类,即国企应该有三类,分别是公益性国企(提供公共品)、自然垄断性国企(提供准公共品)和竞争性国企(提供竞争性商品)。

此外,还有一类,其生产具有很强的外部性,这种外部性直接关系到公众的公共利益,这就是稀缺资源垄断性国企。稀缺资源主要是不可再生的矿产资源。稀缺资源开发之所以必须由国企垄断经营,其原因就在于这种资源的稀缺性或不可再生性。由于不可再生,所以需要防止过度消费和过度开发,否则就会妨碍经济社会的可持续发展,还会造成生态环境破坏和失衡。但这类产品很容易异化为暴利产品,因为要防止过度消费,就要考虑以供求确定价格;而以供求确定价格则意味着盈利,因此,为防止企业因追求盈利而过度开发,还必须同时实施高额资源税政策。

我们可以把自然垄断性国企和稀缺资源垄断性国企归为一类,可以叫做“合理垄断性国企”,于是,中国国企就可以划分为三大类四个细分类,即公益性国企、合理垄断性国企(又分为自然垄断性国企和稀缺资源垄断性国企)和竞争性国企。

对于公益性国企,有人认为也是政府垄断,而且也必须由政府垄断,似乎也可以归为合理垄断范畴(我们自己也曾持这样的观点)。我们认为,公益性国企作为独立的一类更科学。原因在于,对于公益领域,民企不会进入,不需要政府设置政策壁垒来限制民企进入。这和自然垄断性国企和稀缺资源垄断性国企不同,这两类企业因拥有特殊资源,只要政府不设政策壁垒,民企肯定会进入,而民企一旦进入,势必要追求最大化利润,从而必然会损害公众利益。

不过需要注意的是,对于公益性领域,政府必须给予明确定位,即不能谋求盈利。否则,某些公益产品也可能成为谋利的工具,如公共卫生保健、公共交通等,最终也会造成公众利益受到损害。

还需要特别指出的是,现实中可能有这样一种情况,即一些竞争性企业由于自身的强大竞争力而成为行业中的支配性厂商,这种企业尽管具有较强甚至很强的垄断势力,但由于行业进入不像前两类那样受到政府管制,消费者也可以通过不消费或少消费来制约企业,因此,该类企业应归为竞争性企业类型。

不过,在中国,又确实有一些本应是竞争性企业,却因政府赋予的特别政策或特别资源(其实质是行政垄断)而成为垄断性国企(不包括自然垄断性国企和稀缺资源垄断性国企),如电信服务、机车制造等,这些企业按其属性看也应该归为竞争性企业,政府应该放弃对这些企业的特殊政策或特殊资源的支持,从而使其成为名副其实的竞争性企业。

国企的双重目标

对以上四类国企,我们曾进行过分类调研,企业高管普遍认为现有国企确实功能过多,国企归类很难,矛盾很多,这充分说明现实中的一些国企走偏了方向。这种难以归类的原因恰是一些国企同时拥有互相矛盾的功能,既有盈利功能,又有公益功能,结果造成利益输送,产生腐败。如以公益之名寻求政府财政补贴,同时又以企业盈利之名寻求企业尤其是高管自身的高回报或高薪酬,进而背离企业的公益属性。对此,应当纠偏使其回到合理的轨道上来。

以上关于国企三大类四个细分类的划分,技术标准清晰,功能纯粹,有利于制定分类治理和分类监管的相关制度和政策,有助于对不同类型国企的绩效进行监管和考核,也有助于产业结构的调整和优化,更有助于确立不同类型国企的改革方向。

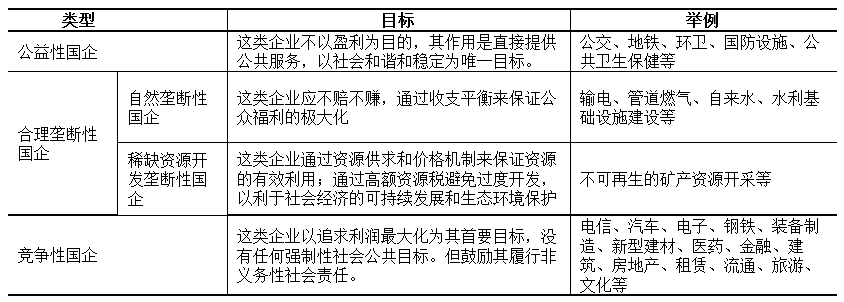

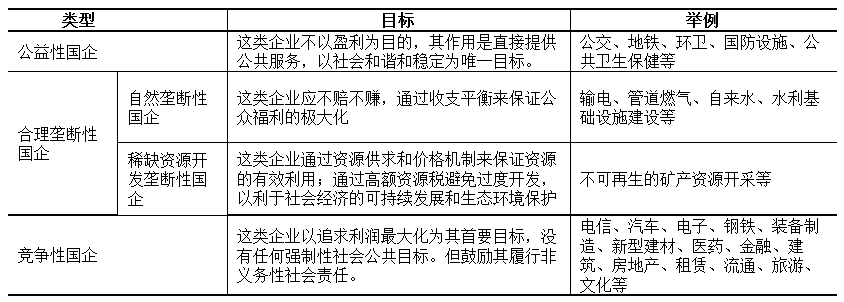

四个细分类型国企的功能目标参见下表。

国有企业类型及目标

上表反映了国企在现阶段具有双重目标:一方面它是国民经济发展的重要力量,与民企一样,它有很强的盈利性,但这种盈利性必须立足于公平竞争的基础上,必须消除政府的特殊支持(包括政策支持和资源支持),这类目标要通过竞争性国企来实现;另一方面,也是更重要的,国企是公共产品或服务的提供者,担负着调控宏观经济、为公众提供服务、推动和谐社会进程的历史使命,这类目标要通过公益性国企和合理垄断性国企来实现。

来源:《社会科学报》,2015年6月25日